Carl Spitzweg im Museum Georg Schäfer Schweinfurt

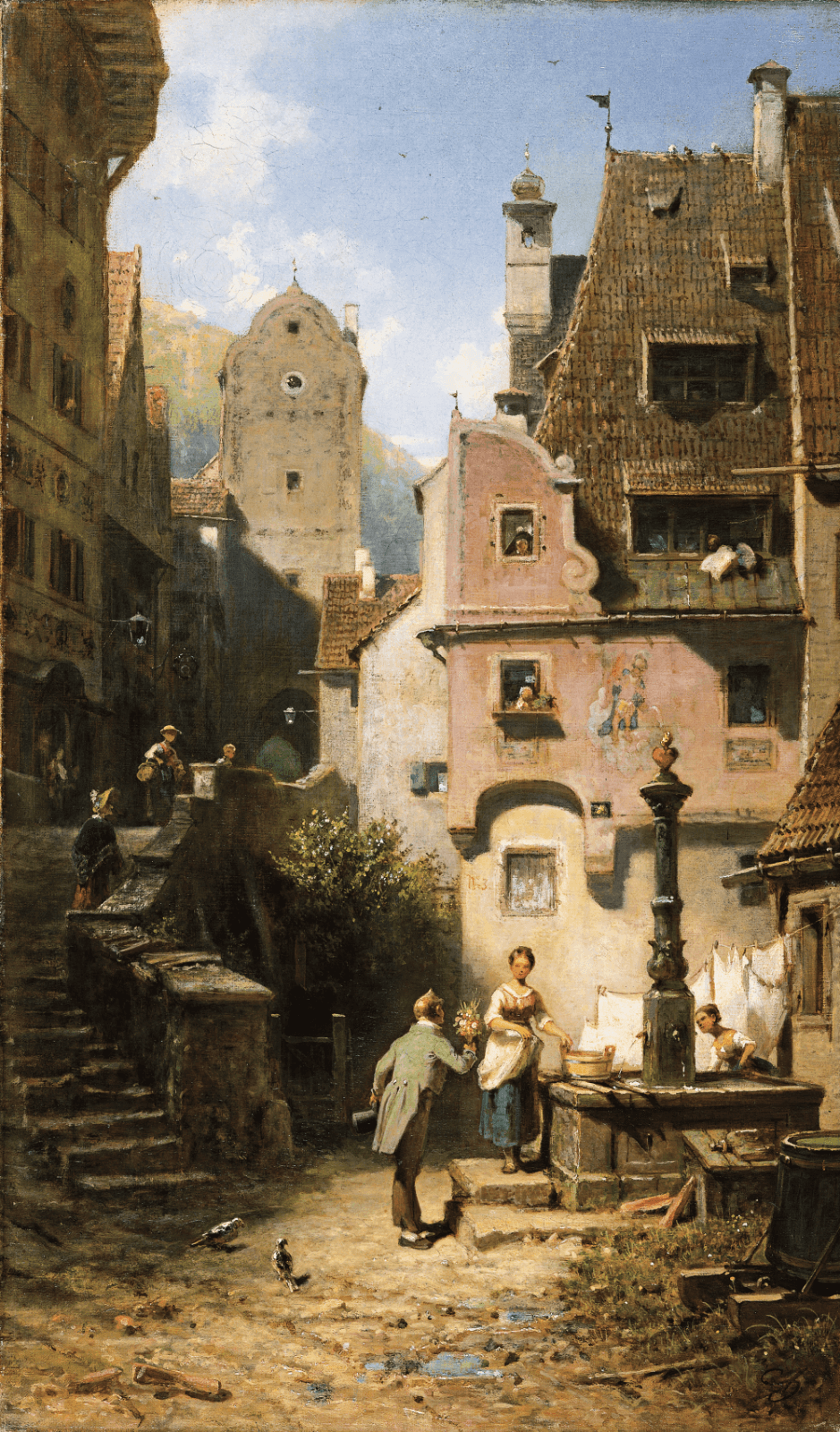

Der Künstler schlägt Bühnen auf: Vom Vordergrund aus, voller Wagenspuren und Pfützen, öffnet sich ein kleiner Platz. Mit ihren schüchternen Voluten verraten die umstehenden Gebäude die Atmosphäre einer deutschen Kleinstadt, eines Residenzstädtchen wohl gar. Der im Hintergrund aufragende Turm ist gewiss der Stolz der ganzen Bürgerschaft. Aber um ihn geht es gar nicht, aller Augen nämlich – und es sind ganz schön viele Augen, denn aus allen Fenstern, Erkern und Gauben hängen die Neugierigen – sind auf die Szene im Mittelgrund gerichtet. Auf der oberen Stufe des das Plätzlein zierenden, steinernen Brunnens steht eine weibliche Gestalt, die den mitgebrachten Eimer abgestellt hat. Will sie Wasser holen oder ist das Gefäß eine Bütte, die zum Geschäft des Wäschewaschens benötigt wird? Das könnte die hinter der Brunnensäule aufgehängte Wäsche andeuten. Aber welche Haushaltsaufgabe auch immer ansteht, die Aufmerksamkeit der Frau mit der weißen Schürze über blauem Rock ist stark abgelenkt. Kein Wunder: Zwei Stufen unter ihr steht ein Mann, nein, offenbar ein Herr, der, in tadellosen Gehrock gekleidet und den Zylinder artig in der Hand, seinem Gegenüber in angedeuteter Verbeugung einen Blumenstrauß zu überreichen sich anschickt. Die Reaktion aber scheint nicht gerade enthusiastische Begeisterung zu sein, nein, eigentlich eher Erstaunen. Ein leises „Huch, was soll denn das?“ vermeint man zu hören. Wir haben wohl richtig geahnt, trägt das Bild doch den Titel Der ewige Hochzeiter: Aus diesem artigen Antrag wird wohl nichts werden, genauso wenig wie aus denen davor und, ach, wohl auch danach …

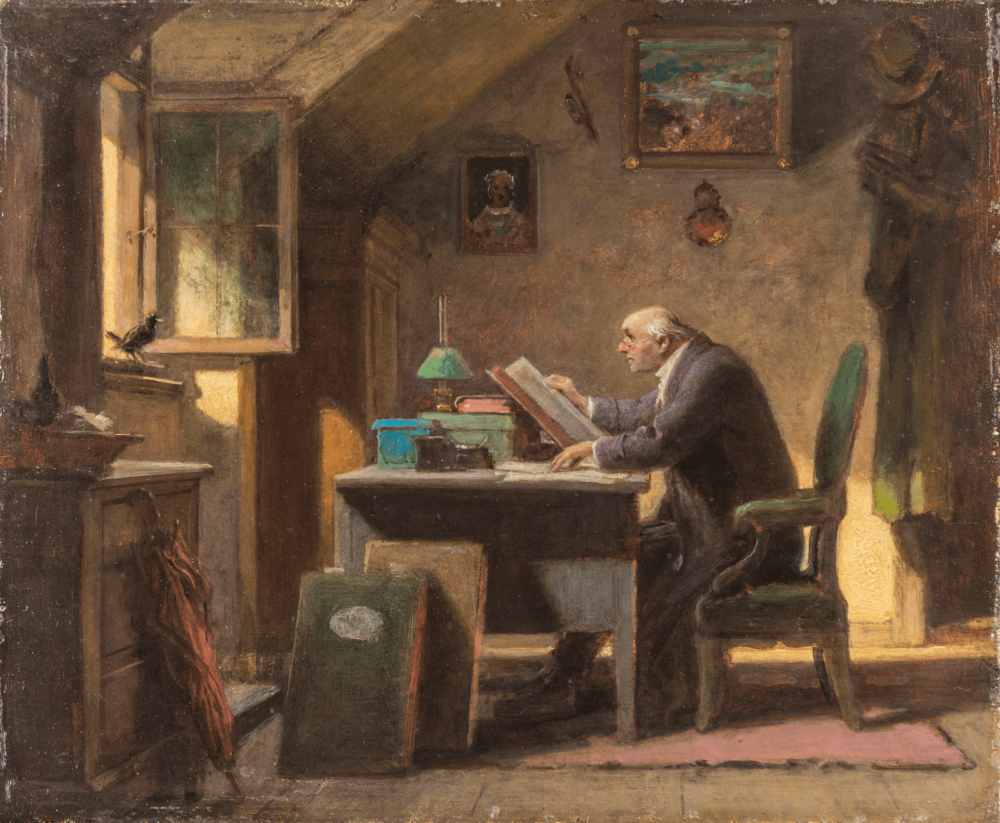

Szenenwechsel: Wir schauen in eine enge Stube hoch oben unter dem Dach, eine bescheidene Behausung. Im Hintergrund sind Hut und Mantel nachlässig auf den Haken geworfen, während der Bewohner, ein älterer Herr, dem nur noch wenige, schüttere weiße Haare verblieben sind, im dunklen Schlafrocke auf einem Lehnstuhl sitzt, der die besten Tage auch schon hinter sich hat. Kurzsichtigen Blickes ist er mit einer mächtigen, auf dem Tische umständlich aufgestützten Scharteke beschäftigt, weitere Folianten warten unten am Tischbein und harren der Entzifferung. Und doch ist der Blick des Studierenden gar nicht in sein Buch gerichtet: Über Brillenrand und Buchkante hinweg schaut er zum links sichtbaren geöffneten Fenster, auf dessen Fensterbank ein kleiner dunkler Vogel sitzt, der seinerseits den Alten unverwandt mustert: Der Besuch.

Zwei so ganz unterschiedlich gelagerte Szenen, die eine im öffentlichen Raum, die andere ganz privat, hier voller Zuschauer, dort in einsamer Stille. Und doch haben die beiden Gemälde eine Gemeinsamkeit im Motivischen, die, gerade, weil sie zunächst kaum ins Auge fällt, offenbar umso bedeutsamer ist. Denn ein roter Schirm ist beiderseits präsent, achtlos hingeworfen an den Stufen zum Brunnen hier, sein Gegenstück dort an der Kommode unterhalb des Fensters lehnend. Von eben diesem Requisit aus erschließt nun das Museum Georg Schäfer in seiner Ausstellung „Der rote Schirm. Liebe und Heirat bei Carl Spitzweg“ das Werk von Carl Spitzweg (1808–1985). Das aus einer beeindruckenden privaten Kollektion hervorgegangene Museum in Schweinfurt verfügt über einen exquisiten Bestand deutscher Kunst des 19. Jahrhunderts, darunter auch zahlreiche Werke von Spitzweg. Der Künstler zählt gewiss zu den bekanntesten deutschen Malern dieses 19. Jahrhunderts, wobei zu bemerken ist, dass seine Popularität starken Schwankungen unterworfen war: Noch bis in die 1950er-, 60er-Jahre hinein bevölkerten Reproduktionen seiner charakteristischen Szenen unzählige deutsche Wohnstuben, nur um kurz darauf im Zeichen abstrakter Kunst oder kritischen Bewusstseins einem pauschalen „Kitsch“-Verdikt zum Opfer zu fallen. Höchste Zeit jetzt, so meint Kuratorin Andrea Fromm (vom Kunsthaus Apolda, der zweiten Station der Ausstellung), das Werk des Malers des sprichwörtlich gewordenen „Armen Poeten“ aufs Neue anzuschauen; will sagen, wirklich genau anzuschauen. Eigentlich funktioniert das nur mit den Originalen, denn dort kann man sich, jenseits der erzählten Geschichten, immer wieder überraschen lassen vom unvermuteten Auftritt kleiner, aber köstlicher koloristischer Effekte, denen man des Künstlers Vorliebe für die Kunst der zeitgenössischen Franzosen ebenso ansieht wie seine autodidaktische Schulung durch die alten Niederländer.

Verräterische Kleinigkeiten

Interessanterweise findet sich auch dort, bei den Malern des 17. Jahrhunderts, die Verwendung unscheinbarer, aber für den Eingeweihten aufschlussreicher symbolträchtiger Accessoires, um Sehnsüchte und Gelüste unterhalb des Radars der gesellschaftlichen Konvention darzustellen. Und so kommt Spitzweg offenbar zu seinen roten Schirmen: Ursprünglich bürgerliches Moderequisit und Zeremonienstab dörflicher Hochzeitslader werden ihm die roten Stoffdächer, aktiv geöffnet oder aber, sozusagen im potenziellen Status verharrend, straff zusammengewickelt, zu Signalen des (vergeblichen) Begehrens. Von 1835 bis 1880 benutzt der vom Theater begeisterte Künstler den roten Schirm in mehr als 60 Gemälden. Prominent figuriert er auch in Spitzwegs wohl berühmtesten Bild, dem metaphorischen Selbstbildnis des Armen Poeten in seiner Dachkammer: Der aufgespannte Schirm schützt den im Bett Liegenden vor dem durchs Dach einsickernden Regen und schafft in seiner emotional gewerteten Farbigkeit einen Raum der Geborgenheit, in dem der Pegasus der Dichtkunst seine Schwingen entfalten kann. Wärme, auch wenn der Ofen kalt bleibt … Dass bei Spitzweg auffällig oft die Objekte männlichen Begehrens bürgerlicher Individuen aus einer unteren sozialen Schicht stammen, Dienstmädchen oder Mägde etwa, scheint auch mit der Biografie des Künstlers zusammenzuhängen, der nach der nicht zustande kommenden Ehe mit einer Handwerkertochter lebenslang ehelos blieb, trotz zahlreicher „Amouren und Amörchen“, wie ein Freund spöttisch meinte.

Übrig bleibt Humor

Spitzwegs Leben umreißt beinah das ganze 19. Jahrhundert: Zur Zeit seiner Geburt macht sich Caspar David Friedrich gerade daran, Landschaften metaphysischer Sehnsucht zu entdecken, an seinem Lebensende löst sich der Impressionismus auf in zahlreiche, konkurrierende Folgeströmungen. Oder, technologisch gesprochen: von den frühen Dampfmaschinen bis zur Erfindung des Automobils. Politisch: von den napoleonischen Kriegen bis zu imperialistisch konkurrierenden, bürgerlichen Nationalstaaten in ganz Europa. Der triumphale Marsch des Fortschritts mit all seinen Segnungen – im München Spitzwegs besungen von den Industrie-Apotheosen eines Eugen Napoleon Neureuther – ist bei Spitzweg auf merkwürdige Art stillgestellt. Sucht man ein literarisches Pendant, so könnten einem die Romane von Wilhelm Raabe einfallen; auch er beobachtet scharf, mit einem wachen Blick für das Komische, die seelischen Verwerfungen, die sich bevorzugt im kleinstädtischen Leben finden. Dieses Autors durchaus bitterer Humor ist, genau wie der Spitzwegs, von Empathie getragen. Womöglich ist heute die kaustische Schärfe der Karikaturen eines Daumier eingängiger, aber Spitzwegs schrullige Bücherfreunde und schüchternen Verehrer sind auf ihre Art nicht minder aussagestark. Denn ihre eigentümliche Qualität liegt darin, dass sie, nimmt man sie ernst, unweigerlich auch etwas über den Betrachter selbst erzählen: Sind wir nicht auch alle ziemlich komisch? Und dann zwischendurch doch immer wieder diese kleinen Tröstungen durch eine farbliche Raffinesse: der Ewige Hochzeiter, der das große Glück wohl nicht gewinnen wird, findet er nicht wenigstens ein ganz kleines, wenn sich in den Pfützen so hoch, so herrlich, der Himmel spiegelt?

Ausstellung

Bis 16. Juni 2024: Der rote Schirm. Liebe und Heirat bei Carl Spitzweg.

Ort: Museum Georg Schäfer, Brückenstraße 20, 97421 Schweinfurt

Öffnungszeiten: Di 10.00–20.00Uhr, Mi–So 10.00–17.00 Uhr. Während der Spitzweg-Ausstellung Sa bis 18.00 Uhr, montags geschlossen.

Internet: www.museumgeorgschaefer.de

September bis 15. Dezember 2024: Kunsthaus Apolda, Bahnhofstraße 42, 99510 Apolda / Thüringen

www.kunsthausapolda.de